+++

+++

Ну, давайте сравним.

Численность вооруженных сил Российского царства на 1651 г. по старине Чернову (уточнения по Волкову там, имхо, незначительны) — около 130 тысяч человек, плюс примерно 30 тысяч "боевых слуг" при помещиках, итого — в районе 160 тысяч сабель. Это включая городовых стрельцов и казаков, татар, пушкарей и иностранных наемников.

К 1680 г. — около 165 тысяч человек (помещичьи слуги уже включены), из которых 55% — полки "нового строя". Пушкари, вроде как, не включены, но это величина незначительная. Гетманские казаки — еще сравнительно недавний "прибыток", живущий своей жизнью и вообще плохо поддающийся точному учету.

Ну и? Где увеличение численности армии? И это еще надо учитывать, что на период между 1651-м и 1680-м гг. приходится Тринадцатилетняя война с Польшей, во время которой правительство впервые прибегло к рекрутским наборам, в общей сложности поставив "под ружье" почти 100 тысяч человек сверх тех 160-и, с которыми вступило в войну.

Но может быть, просто 55% полков "нового строя" маловато будет, чтобы прогресс оказался заметен? Может, надо подождать, пока армия полностью перейдет на регулярную основу? Хорошо, смотрим численность армии после реформ Петра I.

По штату 1711 г. российская армия насчитывала 45 пехотных и 33 драгунских полка, т.е. примерно 55 тысяч пехоты и 33 тысячи кавалерии. Лишь в 1721 г. было создано еще 9 полков в составе 12,5 тысяч штыков. Плюс 53 полка гарнизонной службы (большей частью старые-добрые городовые стрельцы и казаки) — около 70 тысяч человек. Плюс всякая мелочевка, вроде ландмилиции и иррегуляров (донские, слободские и запорожские казаки да калмыки) в совокупности еще что-то около 50 тысяч. Итого даже со всеми мыслимыми "хвостами" — 200 тысяч с копейками. Без — все те же 160. Из них в реальной боеготовности — не более 90 тысяч. К 1721 г. — чуть больше 100. Для сравнения, в кампании 1654 года отец Петра Алексей Михайлович смог развернуть единовременно полевую армию в 80 тысяч человек.

Есть рост? Есть. Но какой-то уж о-очень маленький. Хотя и в 1680-м по сравнению с 1651-м, и в 1711-м по сравнению с 1680-м годами и население и территория государства были больше, нежели в предыдущий период.

А теперь давайте посмотрим на армию Российского государства образца 1630 года: 92,5 тысячи человек списочного состава, считая со всеми иррегулярами, плюс примерно 20 тысяч "боевых холопов", итого — около 110 тысяч сабель. К 1651 году, т.е. всего за двадцать лет, эти 110 тысяч в процессе подготовки к войне с Польшей превратились в 160. А в течении следующих двадцати лет в службу было "прибрано" еще около 100 тысяч. И... и дальше, как мы видим, рост численности вооруженных сил как-то вдруг резко замедлился. Хотя территории прирастали, и население исправно росло.

К чему все это.

В обществе всегда есть определенный процент свободных или относительно свободных рук, людей, не занятых в той или иной важной для функционирования общества деятельности, которые могут быть задействованы на нужды армии. Этот ресурс можно использовать в большей или меньшей степени эффективно, и здесь модель формирования армии действительно играет свою определенную роль. Но этот ресурс конечен. И зависит он в первую очередь от численности населения страны, а не от модели вашей армии. И если он исчерпан, то какая бы там ни была у вас модель — людей не будет. Ну хоть ты тресни. Не берутся солдаты из воздуха. И из глины их не слепишь. Нет, можно, конечно, прибегнуть к экстраординарным мерам — рекрутчине, и изъять из оборота лишние рабочие руки сверх нормы. Что и было проделано впервые в Тринадцатилетнюю. Но за это потом придется расплачиваться невспаханными полями, пустыми мастерскими и неродившимися детьми. А еще бунтами.

Если мы посмотрим на процесс трансформации русской армии в период с 1630 по 1651 годы, и с 1651 по 1680 годы, то заметим, что рост численности полков "нового строя" в значительной мере шел за счет сокращения поместной конницы — помещиков и дворян просто записывали в солдаты и рейтары. Туда же попадали "охочие" и "новоприбранные", которые раньше вошли бы в штат "боевых холопов" тех же помещиков. То есть мобилизационный ресурс просто перетекал из одной формы организации войска в другую, а вовсе не брался откуда-то из воздуха только потому, что сменилась модель армии. Это позволяет нам утверждать, что и в XVI веке, когда поместная конница и стрельцы пришли на смену княжеским "дворам", имел место схожий процесс — формирование новой армии шло за счет тех же самых людей, что составляли армию старого образца, княжеских и боярских дружинников и их слуг. Даже стрельцы, принципиально новый род войск, взялись не из ниоткуда, не из каких-то "лишних" людей, которые, если б не это нововведение, на печи б себе бока отлеживали, а из числа тех, кто так или иначе, но оказался бы в составе войска, только уже не как пехота, а как конница, как "боевые холопы" при дворянах.

То есть само по себе ни одно из новшеств в формировании армии не способствовало появлению из ничего лишнего мобилизационного ресурса, а лишь приводило к перераспределению уже имеющегося. Соответственно, нет никаких оснований полагать и будто бы имели место быть некие резкие скачки численности вооруженных сил Российского государства, связанные исключительно с изменением модели формирования войска, а не с увеличением численности населения страны и производительности экономики. Будь то в XVII веке, будь то в XVI, будь то раньше.

Мужики, как же хорошо, что мы с вами именно мужики, да?)

РашуТудей, аднака, понесло

понесло давно, это я слоупок Они, оказывается, целую серию околодокументальных видео про роды сняли. Чисто как рожают, но без мясо-гуро-кровь-кишки, ибо рейтинг. Таки да, присоединяюсь к комментаторам ютуба - говори-и-и-ите по-ру-у-у-усски, на инглише нифига непонятно!

понесло давно, это я слоупок Они, оказывается, целую серию околодокументальных видео про роды сняли. Чисто как рожают, но без мясо-гуро-кровь-кишки, ибо рейтинг. Таки да, присоединяюсь к комментаторам ютуба - говори-и-и-ите по-ру-у-у-усски, на инглише нифига непонятно!  Зато грохнувшийся в родилке в обморок член съемочной группы доставил, да, но так и ракурс с его позиции был смачный - все самое интересное в упор разглядел

Зато грохнувшийся в родилке в обморок член съемочной группы доставил, да, но так и ракурс с его позиции был смачный - все самое интересное в упор разглядел

спекшийся член съемочной группы с 17:40

Японские учёные зафиксировали значительный сдвиг страны на восток в сторону Америки после мощнейшего в национальной истории землетрясения 11 марта 2011 года. За последние пять лет смещение составило пять метров, сообщило государственное Управление географической информации.

Непорядок! Тиран, понимаешь, потихоньку так пытается отодвинуть Японию подальше от Курильских островов и вообще от России, а мировому сообществу пофиг?! Требую ввести против него персональные санкции! Составить список... этот... как бы его назвать... Фукусимы?

Честно говоря, я так и не понял связи между подсчетом того, сколько тысяч тонн фуража и провианта тащили на себе дружинники Дмитрия Ивановича пока еще не Донского, и дискуссией о месте, где, собственно, и должна была произойти означенная битва. Ну хорошо, насчитывала рать Дмитрия не десятки тысяч, как утверждает Азбелев, а тысяч семь или даже меньше, как полагает Пенской. И что? Почему эта меньшая рать не могла поместиться на левом берегу Непрядвы в «северо-восточной оконечности степей, которая широким языком вклинивается вглубь широколиственных лесов Среднерусской возвышенности по водоразделу верхнего течения Дона и Оки», где ищет место сражения Азбелев? Это как раз «развернувшуюся на протяжении десяти верст» армию Азбелева проблематично втиснуть в пересеченную и густо поросшую лесом местность на правом берегу Непрядвы, где локализуют место битвы Двуреченский и Гоняный. Но не наоборот.

А вот что действительно привлекло мое внимание, так это следующая фраза: «А если мы пересчитаем эти нормы на рать в 40-50 тыс. «ртов» и уж подавно – на 100-150 тыс.? Нет, страшно подумать, лучше этого не делать». Выделение, естественно, мое. И вот тут-то, как мне кажется, собака и порылась) А вовсе не в географии.

Давайте будем честны. Отечественные историки, в отличие от зарубежных их коллег, делают еще только самые первые свои шаги в изучении логистики войн прошлого. И, как и любой неофит, впервые сталкивающийся с прежде незнакомым ему родом деятельности (глаза разбегаются, не знаешь, за что первым хвататься), они поначалу банально пугаются открывающихся перед ними масштабов. Сотни тонн провизии, съедаемые и выпиваемые в день. Уходящие за горизонт вереницы людей и телег. Табуны лошадей, от копыт которых содрогается земля... Все это так непривычно и пугающе для человека, привыкшего управляться самое большее с аудиторией в 30-40 душ студентов. Да и то на протяжении не более одного академического часа. Так что, нет ничего удивительного в том, что историкам порою хочется все максимально упростить, минимизировать. Просто чтоб цифры были не такие страшные.

Ну не привык еще современный наш кабинетный историк оперировать десятками, сотнями, тысячами тонн да еще и расходуемыми в день. Не за год или хотя бы месяц, а в день! Хотя посади на его место какого-нибудь профессионального снабженца, да хоть завхоза того же института, где работает этот историк, думается мне, его реакция на подобные цифры была бы куда как менее острой. Современный российский историк уже отвык от 300-тысячных орд Батыя и 150-тысячной армии Дмитрий Донского, бывших общепринятой нормой в годы его юности, но все еще не может свыкнуться с мыслью о том, что даже 7-10 тысяч человек все равно (вот хоть ты тресни!) потребляют в день огромное количество еды и воды. Исчисляемое ну никак не килограммами и литрами. А ведь у них есть еще и лошади, которые съедают и выпивают больше человека. А лошадей в рати скорее всего минимум вдвое больше, чем людей... И ему хочется еще больше резать, резать и резать, минимизировать и минимизировать количество воинов! Покуда расчетное количество фуража и провианта на эту рать... ну хотя бы не будет вызывать шевеление волос от ужаса на голове у человека, привыкшего в обыденной своей жизни считать граммами и килограммами, а не фурами и контейнерами.

Но в самом ли деле мы имеем право пытаться высчитывать численность ратей XIV века, исходя из представлений человека XXI столетия, которого, видите ли, пугают цифры в 2,4 тысячи тонн фуража на 7 тысяч человек с лошадьми на две недели? А как же тогда быть с армиями XVII века, времен Михаила Федоровича и Тишайшего, исчислявшимися (и это уже совершенно точно, а не гадание на кофейной гуще как в случае с эпохой Донского) десятками тысяч человек? Что принципиально изменилось на Руси за неполных три столетия, что армии вдруг выросли с 4-5 тысяч, предлагаемых Пенским для Куликова поля, до 30-50 тысяч времен Смоленской и Тринадцатилетней войн? Да, выросло население. Выросла производительность экономики. Но не в десять же раз! А как быть с армиями восемнадцатого столетия? Начала девятнадцатого? Уже частенько переваливавшими за сотни тысяч человек, при том что основным транспортным средством для доставки фуража и провизии все еще оставались гужевые повозки (которые, как мы помним, и сами тоже есть хотят), а дороги не сильно отличались от современных проселков с разбитой колеей? И не было еще ни заводов по производству консервов, ни железных дорог с чадящими небо локомотивами, ни юрких "полуторок", ни идущих наперекор ветрам и течениям пароходов... А армии в сотни тысяч душ, меж тем, как-то функционировали. При том, что потребности их в расчете на одного человека штатного расписания, пожалуй, даже выросли. Одна только артиллерия сколько всего "съедала"!

Возможно, все-таки стоит отталкиваться не от того, пугают или нет нас объемы фуража, необходимые для предполагаемой армии древности, а от того, был ли в состоянии тот или иной регион в данный исторический период в силу численности и структуры (что немаловажно!) своего населения выставить энное количество ратников? Ну и подождем, покуда подтянутся следующие поколения специалистов, уже не "железячников", а "хозяйственников", которые высчитают не нормы потребления витязя времен Дмитрия Донского, а производительность крестьянского двора, селища, города, княжества и, соответственно, определят, была ли экономика того времени в состоянии обеспечить потребности этой армии? Или нет? А может быть даже и с избытком? И тогда мы вправе предположить...

В штате Иллинойс полицейский остановил машину, из капота которой торчало четырёхметровое дерево. За рулём оказалась женщина в состоянии сильного алкогольного опьянения. Владелица автомобиля продолжила движение после того, как врезалась в дерево, несмотря на то, что оно осталось в капоте её машины.

LiveNews.cz - Новости Чехии. Полиция Чешской Республики возбудила уголовное дело в отношении 29-летней эмигрантки из России, имя которой не называется. Женщина, приехавшая в Чехию из Ижевска, проживала в Праге уже 8 лет и работала продавщицей в мясном магазине, где заведовала куриным отделом.

В Прагу девушка приехала по любви, на отдыхе в Турции она познакомилась со своим будущим мужем, который оказался чехом. Чувства были сильны и быстры, и пара расписалась. Чех отказался переезжать в Россию, и женщина была вынуждена покинуть родину и перебраться в Прагу.

Однако россиянка скучала по родине, близким, родным напиткам и еде. Как сообщила женщина, муж оказался «садистом» и запрещал ей покупать в русских магазинах селедку, квашеную капусту, пирожки и пельмени, заставляя есть кнедлики и «мерзкие острые перцы под названием феферонки». Своей жене агрессивный чех не разрешал встречаться с русскими подругами и слушать русскую музыку. Однажды, как уверяет обвиняемая, она включила свою любимую песню Софии Ротару «Хуторянка», за что супруг ей надавал пощечин и дважды плюнул в лицо.

Гражданка России задумала месть. Когда к ней в с мужем в гости приехали его брат и отец, она напоила их. Пиво, сливовица, виагра и клофелин – безумная ижевская смесь. Троица мужчин оказалась одновременно и в беспамятном состоянии, и при этом физически готовой к интимной близости. Русская эмигрантка изнасиловала (по очереди) всех троих и сняла весь процесс на камеру. Потом она выжидала несколько недель. И только во время свадьбы брата своего супруга выпустила на гигантский экран «сенсационное» видео. Бракосочетание, естественно, не состоялась. Русская женщина добровольно сдалась полиции.

Россиянке грозит до 10 лет лишения свободы.

По-моему же всегда было на Донбассе. Как и на Украине. Жутко режет и глаз и слух это в.

И у степняков лук был далеко не у каждого (да и своего коня могло не быть - тем более 2-3 коней, подходящих для дальнего похода). При поголовном вооружении большинство имело только самодельные копья. Отсюда неоднократные свидетельства о татарах в 16 в., вооруженные "палкой с костью". В 1771 г. калмыцкий владелец Яндык постановил, что бы у каждой кибитки был был "дротик", а на 10 человек было по 2 ружья и 3 саадака (и это постановление, а не реальное состояние). О калмыках 18 в. нужно заметить, что они в походах получали содержание из государевой казны (тоже о крымских татарах и ногайцах - верхушка получала жалованье и кормления от султана, а во время походов по требованию султана шли дополнительные выплаты и обеспечение).

Одно дело, это угон скота и прочие неглубокие "разбои" - там все проще. Но вот выставить войско в полноценный поход, снабдив всадников необходимым вооружением, боеприпасами, снаряжением, конями и пр. И тут приходится сильно сомневаться в поголовном ополчении, хотя по отношению к кочевникам это утверждается априори, и даже вычисляют число кочевников по сообщениям нарратива о числе воинов, которые они могут якобы выставить.

Мне даже не приходилось слышать о системном исследовании по мобилизационным нормам у кочевников, исследованию по задокументированным данным по числу выставляемых им воинов (именно задокументированных - вспоминается случай, когда в Персидском походе 1722 г. было заявлено 7 тыс. калмыков, а при выдаче жалованья насчитали 3727 бойцов).

Из того что встречалось по мобилизационным нормам, прежде всего, вспоминается "монгольская норма" в 1-3 всадника от десятка. Русское сообщение конца 17 в. о монголах: "ручной бой у них лучной да копейщики, а збираны де те люди со всех тайш со 100 по 20-ти человек и больше. А корму де имано со всех же мугальских людей у всякого человека по борану, и збираны де верблюды и рогатой скот. И дано де ратным мугальским людем корму по 15-ти боранов да по скотине, по верблюду человеку. А посланы де Далай-контайши люди под селенгинские остроги з Даяном-зайсаном".

Из отдельных сообщений можно понять, что калмыки в середине 18 в. выставляли по всаднику от 2, 3 и 5 кибиток. Но подразумевалось, что в случае похода шла помощь от государства. Барон Тотт, бывший в 1767 г. консулом в Крыму, писал, что хан при сборе войска потребовал по 2 всадника от 8 семей. Османский писатель 2-й половины 17 в. Хюсейн Хезарфенн писал, что когда крымский хан собирался в поход, "то семь человек выставляют одного и выделяют пару лошадей". Правда население Крыма в значительной степени было земледельческим, но не следует забывать про разные формы обеспечения и поддержки со стороны османов. У османов кочевники-юрюки выставляли от 24 семей 1 кольчужного всадника и 3 вспомогательных бойцов. Опять же не следует забывать, что эти формирования были встроены в османскую военную машину.

Разумеется, для выводов нужно собрать и обработать большое количество материала, но сейчас у меня представление, что само по себе кочевое общество в боевой поход может выставить 3-5 % населения. Больший процент может выходить, если есть внешнее обеспечение».

Тут стоит добавить только пару моментов:

- даже 3-5% от всего населения — это по меньшей мере 10-15% от всего половозрелого мужского населения;

- речь идет о рядовом походе, небольшом грабительском набеге, а не о большой войне;

- для развитых оседлых цивилизаций даже такой процент мобилизации труднодостижим.

Кольцо было выставлено на аукционе Timeline Auctions в Лондоне. Именно оно подходит под описание, которое дала Жанна д'Арк во время допросов. За украшение была выручена рекордная сумма — £297,6 тыс. Первоначально оно было оценено в сумму от £10 тыс. до £14 тыс.

URL записи

Интересно, насколько реальное появление на рынке подобных игр подстегнет развитие жанра ЛитРПГ?))

Потрясающее интервью.

«Когда я, как человек крайне против путинской политики, и высказываюсь об этом и в России, и в Украине, и в Америке, попала в неприятную ситуацию — когда на выступление пришел… Путин. Задержали шоу на 5 часов. Думала, что-то происходит. Но когда заблокировали двери и нас начали не выпускать, я поняла, что что-то происходит и бежать некуда.

«Понимаю, что есть люди, россияне, которые мне помогали эмоционально и финансово в волонтерских делах, и я не могу их подвести и не выйти на сцену. Но я не могу выйти перед этим человеком. Была страшная дилемма, тупик. Я, человек, который готов его задушить руками, оказалась в такой жуткой ситуации. Все закончилось моими слезами, я сидела плакала в гримерке... Для меня это унижение и оскорбление — выступать перед агрессором».

Как вы думаете, где именно настигло девушку это унижение - выступать перед Путиным-агрессором? В Киеве? В Бердичеве? Может быть в Луганске или Донецке? Не поверите! читать дальше

Нет, ну вы только подумайте! Какое коварство со стороны Дарта Пу! Вот так внезапно! Ни с того ни с сего! Там, где его меньше всего ждут...

Хотя о чем это я? Эувропейцы тоже жгут:

Темное божество Пуу-Тин, похоже, уже давно вышло за узкие рамки пантеона древних укров и теперь покоряет мир.

+++

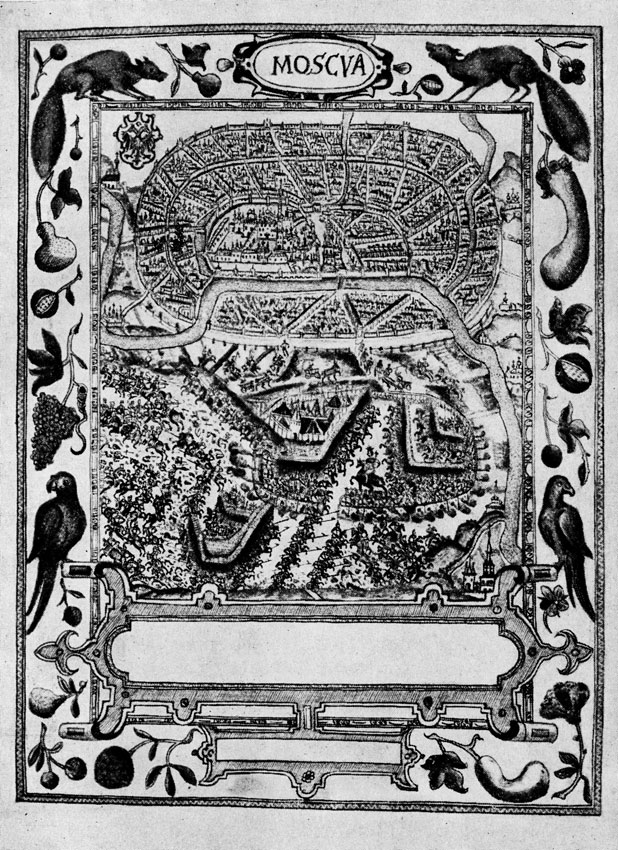

Целиком и в ч/б-варианте она выглядит так:

Собственно, почему она вдруг привлекла мое внимание? Да потому, что я наконец-то понял, чем вдохновлялся иллюстратор зачитанной мною до дыр еще в далеком детстве книжки «Сказ об Иване Болотникове»!)) Кто-нибудь еще помнит эту тоненькую брошюрку в желтой обложке:

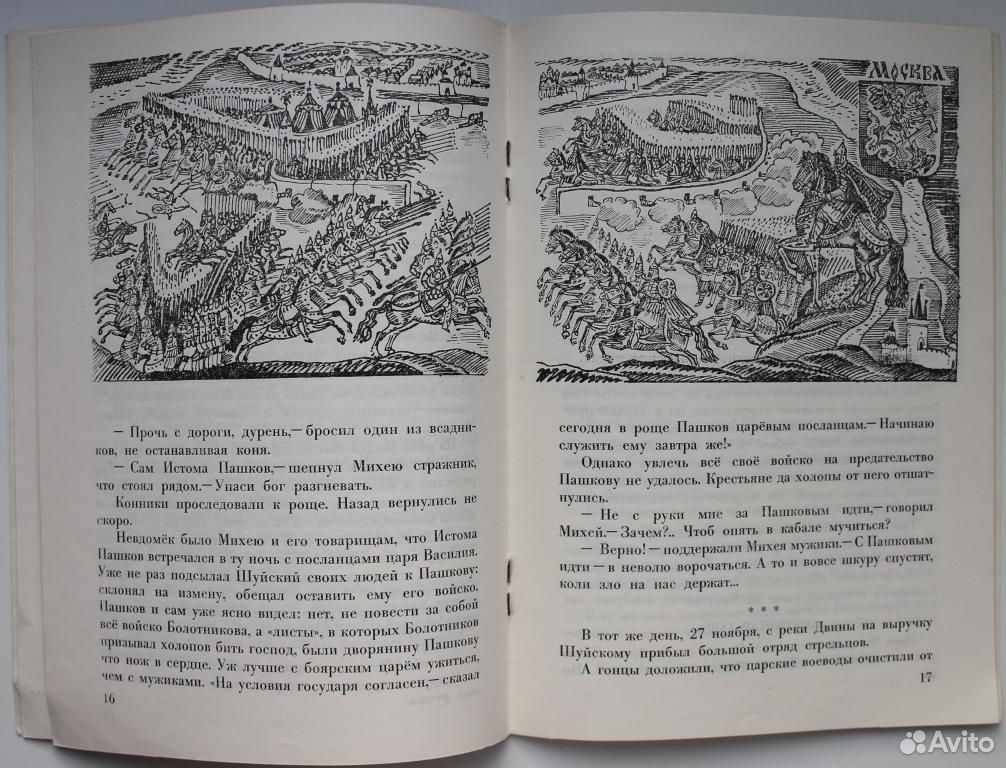

А теперь сравните то, как показаны отряды русской конницы и гуляй-город на картинках внутри и на плане Исаака Массы:

Вот эти изогнутые леса пик, из которых будто бы выступают всадники. Два полукруга гуляй-города, один, который слева, меньше, другой больше. Расположенные где-то в глубине огромные шатры. Гигантская фигура полководца. И обязательный кусок стены города, под которым происходит битва, в верхней части картинки. Они присутствуют в книжке в каждой батальной иллюстрации в обязательном порядке, ей-ей! Жаль, других картинок в сети нет, книжку полностью никто еще не сканировал. А ведь эта иллюстрация, насколько я помню, еще не самая показательная в плане сходства с рисунком Массы.